Datengetriebene Medizin: ein Quantensprung?

Getrieben durch tiefes medizinisches Wissen gepaart mit umfassenden, aussagekräftigen Patientendaten sowie hoher Rechenleistung befindet sich die Medizin in einem fundamentalen Umbruch. Big Data und Künstliche Intelligenz präzisieren die Medizin in einer ungeahnten Schnelligkeit.

31.05.2019, Dr. Thomas Solbach

Dr. Thomas Solbach

Pharma- und Gesundheitsexperte bei PwC Strategy& Deutschland

Rund um den Globus haben sich Ärzte an ihren Monitoren versammelt. Unter der Leitung eines deutschen Onkologen trifft sich das Gremium virtuell zur Besprechung einer 38-jährigen Lungenkrebs-Patientin im fortgeschrittenen Stadium. Das Team kann gleichzeitig auf das gesamte Krankheitsbild einschließlich ihrer Krankengeschichte zugreifen. Digitale Pathologie, genomische, proteomische und metabolomische Daten unterstützen die Entscheidungsfindung. Schnell sind sich die Experten einig: Die beste Behandlung ist die Kombination zweier zielgerichteter, Antikörper basierter Präparate. Fortschrittliche Algorithmen sagen eine hohe Wirkungswahrscheinlichkeit und gute Überlebenschancen voraus. Mittels künstlicher Intelligenz wird der weitere Krankheitsverlauf überwacht und Anzeichen bedenklicher Veränderungen automatisch an den behandelnden Arzt gemeldet. Was wie Zukunftsmusik klingt, entwickelt sich heute an ausgewählten Tumorzentren schon zur Realität. Doch ist die Digitalisierung und Daten getriebene Medizin der nächste Quantensprung oder ein Hype?

Während die Verdopplung des medizinischen Wissens 1950 noch 50 Jahre benötigte, werden es 2020 laut dem Mediziner Peter Densen nur noch 73 Tage sein. Die Verfügbarkeit digitaler Patientendaten steigt aktuell jährlich mit etwa 50 Prozent und ein heutiges Smartphone ist millionenfach leistungsstärker als die Rechenleistung der Apollo Mission in 1969. Mit diesen ‘Zutaten’ können Forscher immer präzisere, leistungsstärkere, aber auch sicherere Medizin entwickeln. In der Onkologie wurden allein in 2017 14 neue zielgerichtete Therapien von der FDA zugelassen. Andere Therapiegebiete wie Neurologie und seltene Erkrankungen stehen bereits in den Startlöchern.

„Während die Verdopplung des medizinischen Wissens 1950 noch 50 Jahre benötigte, werden es 2020 nur noch 73 Tage sein.“

Peter Densen, Professor für Innere Medizin an der University of Iowa Health Care

Doch wie wird sich die Zukunft des Gesundheitssystems entwickeln?

Diese Aussichten machen Mut, die Entwicklung der präzisen und personalisierten Medizin weiter voranzutreiben. Dabei ist dieser innovative Ansatz nur ein Baustein für eine Revolution im gesamten Gesundheitsmarkt. So arbeiten Mediziner nicht nur daran, Krankheiten zielgerichtet zu heilen, sondern sie, unter Einbringung von Big Data und selbstlernenden Algorithmen, mehr und mehr zu verhindern. Digitale Assistenten werden so zu Gesundheits-‚Navigationssystemen‘, die den Gesundheitsverlauf einer Person kontinuierlich und anonymisiert analysieren und dabei unterstützen, Krankheiten zu vermeiden. Weitere Ansätze versuchen Diagnose, personalisierte Vorsorge und Behandlung möglichst nahtlos in den Alltag der Patienten zu integrieren. Auf der letzten Consumer Electronics Show in Las Vegas wurden über 30 neue Gesundheitstools vorgestellt. Zahnbürsten, Sportkleidung und Smartphones messen Gesundheitsdaten und können potenzielle Erkrankungen wie Herz-Rhythmus-Störungen oder gar Lungenkrebs frühzeitig erkennen.

Doch was wären die Konsequenzen, wenn es in Zukunft viel weniger Patienten gäbe? Was wäre, wenn Ärzte nur noch in den schwersten Fällen eingreifen müssten? Solche Ansätze klingen futuristisch, stehen aber bereits heute auf der Agenda ausgewählter Pharma- und Technologiefirmen, die bereits jetzt die Weichen für die Zukunft stellen müssen.

Welche gesellschaftlichen Fragen ergeben sich hierdurch?

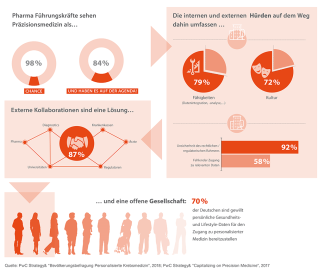

Für unsere Gesellschaft hat diese digitale und datengetriebene Revolution des Gesundheitssystems weitreichende Folgen, die es mit ausreichender Sorgfalt und Weitblick zu planen und zu steuern gilt. Kurzfristig geht es darum, den Fortschritt zu ermöglichen und zu beschleunigen. Eine Modernisierung des Datenschutzes sowie die Bereitschaft, relevante Daten mit Ärzten und Forschern zu teilen, sind hierfür essentiell. Basierend auf neuesten Umfragen können wir hierzu auf informierte und offene Bürger setzen: In Deutschland sind mehr als 70 Prozent der Bürger gewillt, persönliche Gesundheitsdaten bereitzustellen, wenn sie dafür klare Vorteile erhalten.

Mittel- und langfristig gilt es, die Konsequenzen des digitalen Wandels aktiv zu lenken und mit unserem Gesellschaftssystem zu vereinen.

Bejahen wir pränatale Gentherapien zur Behandlung schwerer Erbkrankheiten, zur Reduktion eines potenziellen Krankheitsrisikos oder gar zur Bestimmung der Haarfarbe – und wo ziehen wir die Grenze? Als Gesellschaft, als Unternehmen und als Bürger sollten wir die Regeln und Strukturen bereits heute vordenken und diskutieren.

Eine Chance oder ein Risiko für Pharma?

Eine PwC Strategy&-Studie zeigt, dass 92 Prozent der Pharmamanager Präzisionsmedizin als Chance verstehen. Sie sehen erhebliche Vorteile in Forschung und Entwicklung sowie der Marktzulassung neuer Produkte. Sie rechnen nicht nur mit verlässlicheren Forschungsansätzen, sondern auch mit zielgerichteteren klinischen Studien und höheren Zulassungsquoten. Die Befragten prognostizieren, dass die zukünftige Entwicklungszeit um durchschnittlich acht Monate verkürzt und Entwicklungskosten um 17 Prozent gesenkt werden können – trotz des Einsatzes immer komplizierterer Verfahren.

Gleichzeitig haben Pharmaunternehmen Schwierigkeiten mit dem Zugang zu aussagekräftigen longitudinalen Patientendaten, unzureichender organisatorischer und technologischer Infrastruktur sowie der Knappheit von (Bioinformatik-)Experten. Eine weitere typische Hürde ist der nötige Kultur- und Mentalitätswandel: Die zumeist historisch gewachsenen und stark regulierten Konzerne weisen oft vergleichsweise starre Strukturen auf – ein entscheidender Nachteil im Wettbewerb mit agilen, risikoaffinen Technologieunternehmen wie Apple, Google & Co.

Welche Weichen müssen heute gestellt werden, um den Wandel aktiv mitzugestalten?

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, sprechen sich etwa 87 Prozent der Führungskräfte im Pharmasektor für externe Lösungen aus: In Kooperationen mit Kliniken, Diagnostikern und anderen Akteuren entstehen erste Ökosysteme. In diesen wird gemeinsam an patientenorientierten Lösungen gearbeitet – unter anderem mit dem Ziel, völlig neue Therapieansätze zu ermöglichen. Hierdurch wirken Pharmaunternehmen einem möglichen “Dr. Google”-Szenario entgegen. Hierbei steuert ein vertikal integriertes Technologieunternehmen die menschliche Gesundheit ganzheitlich mittels Zugang zu Personen- und Patientendaten und Analytik – und stellt so das bestehende Pharma-Geschäftsmodell signifikant auf die Probe. Ein frühes Beispiel hierfür ist das Health-Venture zwischen Amazon, Berkshire Hathaway und JP Morgan, welches für deren über eine Million Mitarbeiter eine bessere Gesundheitsversorgung bei gesenkten Kosten anstrebt. Man stelle sich vor, dieses Trio würde neben seiner Tätigkeit als Krankenversicherer für seine Mitarbeiter und dem schon getätigten Einstieg in den Medikamentengroßhandel sowie dem angekündigten Aufbau eigener Amazon-Kliniken, zukünftig auch in die Produktion oder Erforschung von Medikamenten einsteigen.

Der Artikel erschien ursprünglich 2019 in der perspectives #6, Themen-Special: Mut

Bildquelle Stage: yacobchuk/iStock/Getty Images