Digitale Vernetzung – der Grundstein ist gelegt

Für die chemische Industrie gelten in vielerlei Hinsicht andere Regeln als für die meisten Branchen. Eine hohe Kapitalintensität, eine ausgeprägte Abhängigkeit von Rohstoffen sowie die Gesetze der angewandten Chemie stellen die Unternehmen vor besondere Herausforderungen. Um eine innovative Positionierung zu entwickeln und in der Zukunft zu halten gilt es, vor allem die Digitalisierung im eigenen Unternehmen voranzutreiben.

14.06.2017, Vir Lakshman / KPMG

Vir Lakshman

Partner und Head of Chemicals & Pharmaceuticals Deutschland bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG

Zusammen mit Kantar EMNID hat KPMG 2016 deutschlandweit insgesamt 151 Geschäftsführer, Inhaber, Vorstandsvorsitzende und Abteilungsleiter von Unternehmen zu ihrer Einschätzung des Stands der digitalen Transformation in ihrem Unternehmen befragt – davon 75 aus der chemischen Industrie und 76 aus der Fertigungsindustrie.

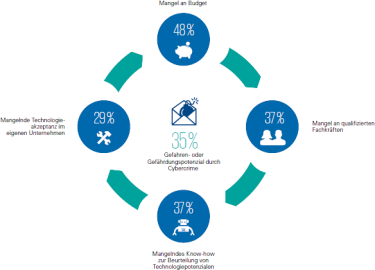

Die Studie „Zeit zum Aufblühen – digitale Transformation der chemischen Industrie“ zeigt, dass einige der chemischen Unternehmen zwar über das Bewusstsein, die Mittel sowie die Kompetenzen zur Transformation verfügen, allerdings zögerlich und selektiv handeln. Verglichen mit der Fertigungsindustrie besteht in der chemischen Industrie, in der sich 75 Prozent der Unternehmen als eher konservativ bezeichnen, zwingend Aufholbedarf. Das größte Hemmnis bei der Umsetzung der digitalen Transformation sehen die Befragten in mangelnder Bereitstellung von Budget; auch scheint es an qualifizierten Fachkräften sowie an Know-how für eine bedarfsgerechte Umsetzung der digitalen Transformation zu fehlen.

Abbildung 1: Wesentliche Hemmnisse der digitalen Transformation (Angaben in Prozent, Dreifachantwort)

Quelle: KPMG, 2016

Digitalisierung als Schlüssel für Kalkulierbarkeit

Effizienzvorteile können nach wie vor durch die fortlaufende Erneuerung von technologischen Anlagen erreicht werden.

Die digitale Transformation wird zukünftig unumgänglich sein. Hinsichtlich Prozessoptimierungen und Effizienzsteigerungen gewinnen digitale Anlagen, Simulationstechniken sowie vollautonome Logistik in dieser überwiegend auf B2B fokussierten Branche zunehmend an Relevanz.

Aufgrund der vergleichsweise hohen Kapitalintensität innerhalb der chemischen Industrie nimmt die Bedeutung von Plattformen und Kooperationen zu. Dadurch werden Vernetzungen mit Kunden und Zulieferern sichergestellt, was Produktentwicklung, Kosteneinsparungen und weitere Effizienzsteigerungen erwarten lässt.

Vernetzung als Basis für den Erfolg

Digitale Plattformen dienen dazu, das Kundenmanagement zu erleichtern und neue Vertriebskanäle zu erschließen. Als Beispiel ist „Digital Farming“ zu nennen. Dem Endkunden werden via Serviceplattformen und Apps Produktinformationen, Wetterdaten und topographische Karten bereitgestellt, die dabei helfen können, Wachstums- und Makrostadien von Pflanzen zu bestimmen sowie Krankheiten, Schädlinge und Unkräuter zu erkennen und zu behandeln. Ein weiteres Beispiel findet sich im Bereich der Industriegase. Eine cloud-basierte Plattform macht es dem Endverbraucher möglich, den aktuellen Bestand der Gaszylinder in Echtzeit abzufragen und Nachbestellungen zu veranlassen. Die Chemieunternehmen handeln hier als Dienstleister, um ihren Kunden eine kosteneffiziente und bequeme Nutzung zu ermöglichen. Der Fokus liegt auf einer verstärkten Vernetzung mit dem Endkunden, um die Kundennähe und somit die -bindung auszubauen.

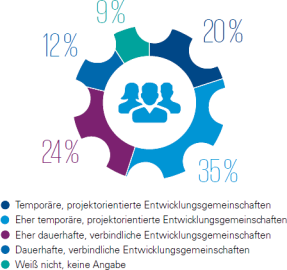

Die Entwicklung hin zu Partnerschaften nimmt zu. Die Studie belegt, dass rund 36 Prozent der Befragten eine (eher) dauerhafte, verbindliche Entwicklungspartnerschaft anstreben. So können beispielsweise Partnerschaften mit Zulieferern oder Universitäten erheblich dazu beitragen, Innovationen zu fördern und gleichzeitig wertvolle Daten zu generieren. Die Innovationsfähigkeit kann sowohl innerhalb der Chemiebranche als auch branchenübergreifend gemeinschaftlich vorangetrieben werden. Dabei können Entwicklungsgemeinschaften von temporären, über projektorientierten bis hin zu dauerhaften, verbindlichen Partnerschaften reichen. „Open Innovation“ – die organisationsübergreifende Innovationsarbeit – prägt mehr und mehr die Entwicklungsgemeinschaften. Neben internen Ideen fließen hier gleichermaßen externe Ideen zusammen. Eine weitere Form der Zusammenarbeit zeigt sich beispielhaft im Bereich der Agrochemie, wo schon heute Unternehmen in einen gemeinsamen Fonds zur Förderungen von Start-ups, die nach innovativen Lösungen für das Geschäftsfeld suchen, investieren.

Abbildung 2: Wie planen Sie innerhalb der nächsten zehn Jahre die Gestaltung Ihrer Entwicklungsgemeinschaften? (Angaben in Prozent)

Quelle: KPMG, 2016

Die Vernetzung mit allen in der Wertschöpfungskette Beteiligten stellt ein zentrales Element für die erfolgreiche Umsetzung der digitalen Transformation dar.

Für die Unternehmen ist weitergehendes Wissen heute unverzichtbar. Wer wichtige Kompetenzen nicht selbst entwickelt, läuft Gefahr, sich in essentiellen Bereichen von Drittanbietern abhängig zu machen.

Der Artikel erschien ursprünglich 2017 in der perspectives #4, Themen-Special: Bindung

Bildquelle Stage: blackdovfx/iStock/Getty Images